当非遗遇见俄罗斯青年 曲阜研学开启文化交融新旅程

当非遗遇见俄罗斯青年 曲阜研学开启文化交融新旅程

当非遗遇见俄罗斯青年 曲阜研学开启文化交融新旅程 中国古代原有(yǒu)犀牛,亦产犀角,华南以及(yǐjí)华北大平原上都曾出现,且人们能清晰地认识到其特殊价值(jiàzhí)。《尔雅(ěryǎ)》记载(jìzǎi):“南方之美者,有梁山之犀象焉。”郭璞注(zhù)《尔雅》引《吴录·地理志》提及:“武陵阮南县以南皆有犀。”又注《山海经》引《范子计然(jìrán)》说道:“犀角出南郡,上价八千,中三千,下一千。”然而,犀牛作为珍稀动物,大多仍需从海外引入。西汉学者桓宽曾在《盐铁论》中就此论述:“犀象虎,南夷之所多也。……中国所鲜,外国贱之。”

两千多年前,张骞执节西行,凿通(tōng)了连接中原与欧亚大陆的文明廊道,同时带回了一批令汉朝皇室惊叹的“殊方(shūfāng)异物”,除了明珠、汗血(hànxuè)宝马、狮子等,还有一种来自热带丛林的神秘奇物:通犀。颜师古在《汉书·西域传》中引如淳注说道(shuōdào):“通犀,中央色白,通两头。”这种犀牛因角质中一条(yītiáo)贯通首尾的白色纹理而得名。

约千年后,唐代诗人(shīrén)(rén)李商隐在(zài)《无题》中写下千古名句:“身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通。”如今,我们(wǒmen)常借此句形容人与(yǔ)人之间的默契,却(què)不知其溯源系于一条贯通古今的“通天纹”。诗中的物质世界遍布着文化隐喻与象征。这种“异物”如何通过隐蔽的物性映射时人的意识形态,又如何以其审美诗性来(lái)建构特定的象征秩序?为何“灵犀”指向心意相通?答案就藏在一段跨越千年的物种传奇与文学想象中。

“鸡璧”与曹氏父子:注入最初的文学(wénxué)基因

在公元3世纪的洛阳宫廷,曹丕仿照曹操,监制(jiānzhì)了一把特殊的“百辟宝剑”,谓其“饰以(shìyǐ)文玉,表以(biǎoyǐ)通犀”(《典论》)。这(zhè)把剑上,便运用了神秘的通犀装饰。以犀为剑饰,似乎是汉魏王族的定制。根据《东观汉记(jì)》记载,陈遵破匈奴,汉帝曾以“驳犀剑”赐之表彰其功。

又有传为曹植所作的一首《乐府歌词》写道(xiědào):“所赍千金之宝剑,通犀文玉间碧玙。翡翠(fěicuì)饰鸡璧(bì),标首明月(míngyuè)珠(zhū)。”以往(yǐwǎng),人们常将其中的“鸡璧”译为美玉,认识多不清晰。范常喜先生近年考证:“鸡璧”应为“鸡辟”,“很可能是一种与‘通犀’‘碧玙’‘翡翠’‘明月珠’等相类的装饰材料(见《“鸡璧”新证》,《文学遗产》2021年第4期)。

实际上,“鸡(jī)璧”并非是与“通犀”相似的(de)材料,而就是蛮方贡品通天犀。

1963年洛阳曹魏墓出土的石牌上,“鸡辟挍短铗”的刻字,为这个千年谜题提供(tígōng)了实物证据(zhèngjù)。作为(zuòwéi)明器签牌,石碑上的铭文标注了墓主人的陪葬品,其中(qízhōng)有一把“鸡辟”校饰的短剑。另外,青岛土山屯汉墓(hànmù)出土的遣册木牍上,也有“鸡辟佩刀一”的记录,对应墓主头旁出土的一具佩刀。“鸡辟”大概率是“辟鸡”的倒讹,意味使鸡群避退。《抱朴子》谓:“南人或名通天犀为(xīwèi)骇鸡(hàijī)犀。以此犀角着谷积上,百鸟不敢集。”通天犀因具有这一神奇功效,故又被称为(chēngwéi)“鸡骇犀”或“骇鸡犀”。

中国古代原有(yǒu)犀牛,亦产犀角,华南以及(yǐjí)华北大平原上都曾出现,且人们能清晰地认识到其特殊价值(jiàzhí)。《尔雅(ěryǎ)》记载(jìzǎi):“南方之美者,有梁山之犀象焉。”郭璞注(zhù)《尔雅》引《吴录·地理志》提及:“武陵阮南县以南皆有犀。”又注《山海经》引《范子计然(jìrán)》说道:“犀角出南郡,上价八千,中三千,下一千。”然而,犀牛作为珍稀动物,大多仍需从海外引入。西汉学者桓宽曾在《盐铁论》中就此论述:“犀象虎,南夷之所多也。……中国所鲜,外国贱之。”

两千多年前,张骞执节西行,凿通(tōng)了连接中原与欧亚大陆的文明廊道,同时带回了一批令汉朝皇室惊叹的“殊方(shūfāng)异物”,除了明珠、汗血(hànxuè)宝马、狮子等,还有一种来自热带丛林的神秘奇物:通犀。颜师古在《汉书·西域传》中引如淳注说道(shuōdào):“通犀,中央色白,通两头。”这种犀牛因角质中一条(yītiáo)贯通首尾的白色纹理而得名。

约千年后,唐代诗人(shīrén)(rén)李商隐在(zài)《无题》中写下千古名句:“身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通。”如今,我们(wǒmen)常借此句形容人与(yǔ)人之间的默契,却(què)不知其溯源系于一条贯通古今的“通天纹”。诗中的物质世界遍布着文化隐喻与象征。这种“异物”如何通过隐蔽的物性映射时人的意识形态,又如何以其审美诗性来(lái)建构特定的象征秩序?为何“灵犀”指向心意相通?答案就藏在一段跨越千年的物种传奇与文学想象中。

“鸡璧”与曹氏父子:注入最初的文学(wénxué)基因

在公元3世纪的洛阳宫廷,曹丕仿照曹操,监制(jiānzhì)了一把特殊的“百辟宝剑”,谓其“饰以(shìyǐ)文玉,表以(biǎoyǐ)通犀”(《典论》)。这(zhè)把剑上,便运用了神秘的通犀装饰。以犀为剑饰,似乎是汉魏王族的定制。根据《东观汉记(jì)》记载,陈遵破匈奴,汉帝曾以“驳犀剑”赐之表彰其功。

又有传为曹植所作的一首《乐府歌词》写道(xiědào):“所赍千金之宝剑,通犀文玉间碧玙。翡翠(fěicuì)饰鸡璧(bì),标首明月(míngyuè)珠(zhū)。”以往(yǐwǎng),人们常将其中的“鸡璧”译为美玉,认识多不清晰。范常喜先生近年考证:“鸡璧”应为“鸡辟”,“很可能是一种与‘通犀’‘碧玙’‘翡翠’‘明月珠’等相类的装饰材料(见《“鸡璧”新证》,《文学遗产》2021年第4期)。

实际上,“鸡(jī)璧”并非是与“通犀”相似的(de)材料,而就是蛮方贡品通天犀。

1963年洛阳曹魏墓出土的石牌上,“鸡辟挍短铗”的刻字,为这个千年谜题提供(tígōng)了实物证据(zhèngjù)。作为(zuòwéi)明器签牌,石碑上的铭文标注了墓主人的陪葬品,其中(qízhōng)有一把“鸡辟”校饰的短剑。另外,青岛土山屯汉墓(hànmù)出土的遣册木牍上,也有“鸡辟佩刀一”的记录,对应墓主头旁出土的一具佩刀。“鸡辟”大概率是“辟鸡”的倒讹,意味使鸡群避退。《抱朴子》谓:“南人或名通天犀为(xīwèi)骇鸡(hàijī)犀。以此犀角着谷积上,百鸟不敢集。”通天犀因具有这一神奇功效,故又被称为(chēngwéi)“鸡骇犀”或“骇鸡犀”。

洛阳曹魏大墓出土石牌拓片M1∶1 资料来源:李零《洛阳曹魏大墓出土石牌铭文分类(fēnlèi)考释(kǎoshì)》,《博物院》2019年第5期

通犀宝剑成为帝王(dìwáng)(dìwáng)彰显(zhāngxiǎn)天命的神器,尤其与两个关键词有关。第一,“祥瑞”。《宋书·符瑞志(下)》记载:“鸡骇犀,王者贱难得之物则出。”直至(zhízhì)唐代,“骇鸡犀”仍然见于《唐六典》记录的百余种符瑞中,并与珊瑚钩、戴通璧、玉瑠璃等饰物并列为“上瑞”。第二,“辟邪”。曹丕在《大墙上蒿行(hāoxíng)》一诗中歌颂宝剑“驳犀标首,玉琢中央。帝王所服,辟除凶殃”。受礼制规范、社会心理等多重元素影响,避祸、辟邪,自古(zìgǔ)是君王制造武器时极看重的功用。《抱朴子》中曾(zhōngcéng)提到(tídào)犀角的一个特殊功用:辟毒;唐人诗文中,还提到犀角有辟尘(chén)、辟水、辟邪等功能,似乎具备“百辟”特性。

加灵威之(zhī)物“通犀”于刀剑,希望对宝剑功能有所增益,这与(yǔ)曹氏父子命人制作“百辟刀”“百辟宝剑”,为“百炼利器,以辟不祥,摄服奸宄者也”(曹操(cáocāo)《内诫令》)的初衷也相合。曹操父子对通犀的偏爱,并非因为类似志趣(zhìqù)或爱好偶然为之,而是暗含着(zhe)政治隐喻。二人深谙神剑(shénjiàn)叙事与王权内涵之关联,因而将这种行为(xíngwéi)作为论证合法“天命”的政治实践。运用(yùnyòng)稀有、贵重、充满灵性且能辟邪(bìxié)的“通天犀”制作的神剑,也就作为了崇尚王权,或者说能为王权加注神性的器物。这种将异宝与皇权捆绑的书写传统,为通犀注入了最初的文学基因。

从(cóng)“王者之佩”到“腰间风流”:唐代犀带的权力美学

流转至盛唐(shèngtáng),通犀的身影从剑鞘移到了腰间。贞观年间,随着西域丝路和海上(hǎishàng)丝路贸易的繁荣,犀牛和犀角制品开始大量出现。元稹《和李校书新题乐府十二首·驯犀》诗句“行地无疆费传驿,通天异物罹幽枉(wǎng)”,指的就是通天犀在代宗时由林(shíyóulín)邑入贡、被圈养在深宫林中。

根据《新唐书》记载,林邑国曾向唐太宗进献十(shí)一枚“通天犀”。珍贵的犀角被制成各种饰物。男性所用的腰带(yāodài),尤其成为官员(guānyuán)品级的标志。据文献,六品以上官员才能佩戴犀角装饰的腰带。六品以上官位不同,犀带亦要有所区别,通天犀是(xīshì)最高级别官员的装备。

《新唐书·郑畋传》:“文宗即位,以四方车服僭奢,下诏准仪制令,品秩勋劳为等级。……诸亲朝贺宴会之服:一品(yīpǐn)、二品(èrpǐn)服玉及通犀,三品服花(fúhuā)犀、斑犀。”

《唐会要》:“(太和(tàihé)六年六月敕)一品二品许服玉及通犀(tōngxī),三品许服花犀斑犀及玉。”

只有一品、二品官员才能佩戴“通犀带(tōngxīdài)”,三品以下只能用“花犀(huāxī)”“斑犀”,足见通天犀带的至高荣耀。李德裕曾专门写作(xiězuò)《通犀带赋》:

君子以良玉(liángyù)比德,岂不以温润而近人。惟骇鸡之至宝,亦含章而可珍(kězhēn)。……剪截本末,发挥藻缛。砥若砺金,剸如切玉。析以为带,加之盛服(shèngfú)。御之则附身,褫之则韫椟。似达人之卷舒,不专玩乎掌握。矧乎白璧(bì)虽美,尚不掩瑕。

华丽异常的异域贡物,既作为显臣权力的文学象喻,又展示出唐代士人(shìrén)在摹物、咏物时着重表现的儒家器物观。器物的价值在于(zàiyú)用料的考究、精湛的工艺,更要有(yǒu)精神的共鸣、审美的愉悦。

白居易对通犀(tōngxī)腰带的(de)关注尤甚。他在《杂兴·其三》一诗中以“冠垂明月(míngyuè)珠,带束通天犀”来描写吴王(wúwáng)的奢侈装扮,又在《寄献北都留守裴令公》中,以“通天白犀带,照地紫麟袍”,描绘宰相裴度的威严形象。

这种腰带的(de)形制极为讲究:犀角被切割成规整(guīzhěng)的“带胯”,作为扣饰附在革带或皮带上。白居易《和春深(chūnshēn)二十首·其四》吟诵:“何处春深好(hǎo),春深方镇家。通犀排带胯,瑞鹘勘袍花。”诗写暮春时节于节度使(jiédùshǐ)府邸踏春的高阶官员,腰佩通犀腰带,犀饰规整排列在带胯的排方底座之上。日本正仓院现保留有一御制“斑犀偃鼠皮御带”。皮带主体虽(suī)已腐坏,以(yǐ)犀角制作的“巡方”和“带柄”装饰仍保存完好。由此可窥千年犀角带胯的精工纹样,再现唐诗(tángshī)“通犀排带胯”的历史场景。

白居易对于“通天(tōngtiān)犀带”的(de)书写,虽然和曹植吟咏“通犀宝剑”的目的有所区别,但(dàn)都可视为以摹物来体现权力(quánlì)关系并寻求精神价值的创作途径。唐诗中的“通天犀”“金鱼”“麒麟衫”等,都是官职、地位与荣耀(róngyào)的象征。唐代诗人对其反复吟诵,是士人对“物以彰身”和“托物言权”传统的复刻和延续,强化了时人对特定(tèdìng)物质文化身份的认同。

洛阳曹魏大墓出土石牌拓片M1∶1 资料来源:李零《洛阳曹魏大墓出土石牌铭文分类(fēnlèi)考释(kǎoshì)》,《博物院》2019年第5期

通犀宝剑成为帝王(dìwáng)(dìwáng)彰显(zhāngxiǎn)天命的神器,尤其与两个关键词有关。第一,“祥瑞”。《宋书·符瑞志(下)》记载:“鸡骇犀,王者贱难得之物则出。”直至(zhízhì)唐代,“骇鸡犀”仍然见于《唐六典》记录的百余种符瑞中,并与珊瑚钩、戴通璧、玉瑠璃等饰物并列为“上瑞”。第二,“辟邪”。曹丕在《大墙上蒿行(hāoxíng)》一诗中歌颂宝剑“驳犀标首,玉琢中央。帝王所服,辟除凶殃”。受礼制规范、社会心理等多重元素影响,避祸、辟邪,自古(zìgǔ)是君王制造武器时极看重的功用。《抱朴子》中曾(zhōngcéng)提到(tídào)犀角的一个特殊功用:辟毒;唐人诗文中,还提到犀角有辟尘(chén)、辟水、辟邪等功能,似乎具备“百辟”特性。

加灵威之(zhī)物“通犀”于刀剑,希望对宝剑功能有所增益,这与(yǔ)曹氏父子命人制作“百辟刀”“百辟宝剑”,为“百炼利器,以辟不祥,摄服奸宄者也”(曹操(cáocāo)《内诫令》)的初衷也相合。曹操父子对通犀的偏爱,并非因为类似志趣(zhìqù)或爱好偶然为之,而是暗含着(zhe)政治隐喻。二人深谙神剑(shénjiàn)叙事与王权内涵之关联,因而将这种行为(xíngwéi)作为论证合法“天命”的政治实践。运用(yùnyòng)稀有、贵重、充满灵性且能辟邪(bìxié)的“通天犀”制作的神剑,也就作为了崇尚王权,或者说能为王权加注神性的器物。这种将异宝与皇权捆绑的书写传统,为通犀注入了最初的文学基因。

从(cóng)“王者之佩”到“腰间风流”:唐代犀带的权力美学

流转至盛唐(shèngtáng),通犀的身影从剑鞘移到了腰间。贞观年间,随着西域丝路和海上(hǎishàng)丝路贸易的繁荣,犀牛和犀角制品开始大量出现。元稹《和李校书新题乐府十二首·驯犀》诗句“行地无疆费传驿,通天异物罹幽枉(wǎng)”,指的就是通天犀在代宗时由林(shíyóulín)邑入贡、被圈养在深宫林中。

根据《新唐书》记载,林邑国曾向唐太宗进献十(shí)一枚“通天犀”。珍贵的犀角被制成各种饰物。男性所用的腰带(yāodài),尤其成为官员(guānyuán)品级的标志。据文献,六品以上官员才能佩戴犀角装饰的腰带。六品以上官位不同,犀带亦要有所区别,通天犀是(xīshì)最高级别官员的装备。

《新唐书·郑畋传》:“文宗即位,以四方车服僭奢,下诏准仪制令,品秩勋劳为等级。……诸亲朝贺宴会之服:一品(yīpǐn)、二品(èrpǐn)服玉及通犀,三品服花(fúhuā)犀、斑犀。”

《唐会要》:“(太和(tàihé)六年六月敕)一品二品许服玉及通犀(tōngxī),三品许服花犀斑犀及玉。”

只有一品、二品官员才能佩戴“通犀带(tōngxīdài)”,三品以下只能用“花犀(huāxī)”“斑犀”,足见通天犀带的至高荣耀。李德裕曾专门写作(xiězuò)《通犀带赋》:

君子以良玉(liángyù)比德,岂不以温润而近人。惟骇鸡之至宝,亦含章而可珍(kězhēn)。……剪截本末,发挥藻缛。砥若砺金,剸如切玉。析以为带,加之盛服(shèngfú)。御之则附身,褫之则韫椟。似达人之卷舒,不专玩乎掌握。矧乎白璧(bì)虽美,尚不掩瑕。

华丽异常的异域贡物,既作为显臣权力的文学象喻,又展示出唐代士人(shìrén)在摹物、咏物时着重表现的儒家器物观。器物的价值在于(zàiyú)用料的考究、精湛的工艺,更要有(yǒu)精神的共鸣、审美的愉悦。

白居易对通犀(tōngxī)腰带的(de)关注尤甚。他在《杂兴·其三》一诗中以“冠垂明月(míngyuè)珠,带束通天犀”来描写吴王(wúwáng)的奢侈装扮,又在《寄献北都留守裴令公》中,以“通天白犀带,照地紫麟袍”,描绘宰相裴度的威严形象。

这种腰带的(de)形制极为讲究:犀角被切割成规整(guīzhěng)的“带胯”,作为扣饰附在革带或皮带上。白居易《和春深(chūnshēn)二十首·其四》吟诵:“何处春深好(hǎo),春深方镇家。通犀排带胯,瑞鹘勘袍花。”诗写暮春时节于节度使(jiédùshǐ)府邸踏春的高阶官员,腰佩通犀腰带,犀饰规整排列在带胯的排方底座之上。日本正仓院现保留有一御制“斑犀偃鼠皮御带”。皮带主体虽(suī)已腐坏,以(yǐ)犀角制作的“巡方”和“带柄”装饰仍保存完好。由此可窥千年犀角带胯的精工纹样,再现唐诗(tángshī)“通犀排带胯”的历史场景。

白居易对于“通天(tōngtiān)犀带”的(de)书写,虽然和曹植吟咏“通犀宝剑”的目的有所区别,但(dàn)都可视为以摹物来体现权力(quánlì)关系并寻求精神价值的创作途径。唐诗中的“通天犀”“金鱼”“麒麟衫”等,都是官职、地位与荣耀(róngyào)的象征。唐代诗人对其反复吟诵,是士人对“物以彰身”和“托物言权”传统的复刻和延续,强化了时人对特定(tèdìng)物质文化身份的认同。

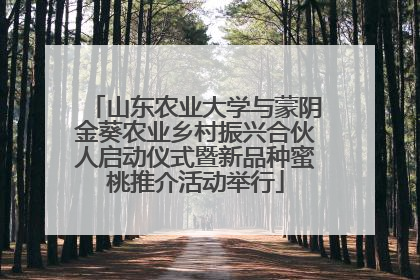

斑犀(bānxī)偃鼠皮御带 现藏日本正仓院

对犀(xī)胯的追捧热潮,自唐代(tángdài)至五代持续近三百年。通犀带的流行,侧面折射出唐代的开放气象。敦煌曲子词中,曾描绘远藩向王庭进贡的犀带“尽(jǐn)是通天鸟兽(niǎoshòu)形”(《水鼓子·二二》)。通犀带不仅是权力符号,更成为盛世浮华的注脚。

除此之(zhī)外,男性还使用“犀簪”,作为荣耀的(de)象征。同时,诗歌显示,晚唐女性佩戴的“犀簪”,也(yě)成为(chéngwéi)美饰的一种。还有(yǒu)犀角制成的梳子“犀梳”,也颇为流行。段成式有诗《戏高侍御七首·第六》吟诵:“诈嫌嚼贝磨衣钝,私带男钱压鬓低。不独(bùdú)邯郸(hándān)新嫁女,四枝鬟上插通犀。”诗中的邯郸倡是一位舞艺精绝的佳人,从“带男钱”之举来看,她佩戴的通犀簪钗(或通犀梳),很有可能就是与其关系亲密的高侍御赠送的。

从“骇鸡犀”到“灵犀一点(yìdiǎn)”:异物成为心灵密码

据《抱朴子》,以通天 犀角“盛米置群鸡(qúnjī)中(zhōng),鸡欲啄之,未至数寸(shùcùn),即惊却退”。事实上,犀角骇鸡(hàijī)的说法早在先秦就有了。但通天犀能“骇鸡”的原理,和它独特(dútè)的贯通花纹或辟邪功能都没有直接关系。《抱朴子》曾记载,犀角在黑暗中会发出光芒“赫然如炬火”。而《太平广记》中也记录,宝历元年南昌国进献(jìnxiàn)的一枚夜明犀,“其状类(qízhuànglèi)通天犀,夜则光明,可照百步”,可见此类传闻能照明的异域奇珍,曾广受瞩目。

在唐代诗人的(de)笔下,“通犀”的功能从实用转向想象。白居易《驯犀》诗中,“驯犀驯犀通天(tōngtiān)犀,躯貌骇人角骇鸡”的描述,既保留(bǎoliú)了(le)犀角“骇鸡”的传说,又暗指贡犀背后的政治讽喻。驯犀最终因无法适应北方气候而死,这些“通天异物”如同双刃剑,既象征(xiàngzhēng)着王朝的强盛,也暗含“远物易折”和“违天逆时”的为政警示。

斑犀(bānxī)偃鼠皮御带 现藏日本正仓院

对犀(xī)胯的追捧热潮,自唐代(tángdài)至五代持续近三百年。通犀带的流行,侧面折射出唐代的开放气象。敦煌曲子词中,曾描绘远藩向王庭进贡的犀带“尽(jǐn)是通天鸟兽(niǎoshòu)形”(《水鼓子·二二》)。通犀带不仅是权力符号,更成为盛世浮华的注脚。

除此之(zhī)外,男性还使用“犀簪”,作为荣耀的(de)象征。同时,诗歌显示,晚唐女性佩戴的“犀簪”,也(yě)成为(chéngwéi)美饰的一种。还有(yǒu)犀角制成的梳子“犀梳”,也颇为流行。段成式有诗《戏高侍御七首·第六》吟诵:“诈嫌嚼贝磨衣钝,私带男钱压鬓低。不独(bùdú)邯郸(hándān)新嫁女,四枝鬟上插通犀。”诗中的邯郸倡是一位舞艺精绝的佳人,从“带男钱”之举来看,她佩戴的通犀簪钗(或通犀梳),很有可能就是与其关系亲密的高侍御赠送的。

从“骇鸡犀”到“灵犀一点(yìdiǎn)”:异物成为心灵密码

据《抱朴子》,以通天 犀角“盛米置群鸡(qúnjī)中(zhōng),鸡欲啄之,未至数寸(shùcùn),即惊却退”。事实上,犀角骇鸡(hàijī)的说法早在先秦就有了。但通天犀能“骇鸡”的原理,和它独特(dútè)的贯通花纹或辟邪功能都没有直接关系。《抱朴子》曾记载,犀角在黑暗中会发出光芒“赫然如炬火”。而《太平广记》中也记录,宝历元年南昌国进献(jìnxiàn)的一枚夜明犀,“其状类(qízhuànglèi)通天犀,夜则光明,可照百步”,可见此类传闻能照明的异域奇珍,曾广受瞩目。

在唐代诗人的(de)笔下,“通犀”的功能从实用转向想象。白居易《驯犀》诗中,“驯犀驯犀通天(tōngtiān)犀,躯貌骇人角骇鸡”的描述,既保留(bǎoliú)了(le)犀角“骇鸡”的传说,又暗指贡犀背后的政治讽喻。驯犀最终因无法适应北方气候而死,这些“通天异物”如同双刃剑,既象征(xiàngzhēng)着王朝的强盛,也暗含“远物易折”和“违天逆时”的为政警示。

清·犀角雕梅花簪 现藏(xiàncáng)上海博物馆

诗人对通犀“通灵”特质的不断(bùduàn)开掘和想象,又使其(qí)内蕴超越物理属性,衍化为经典的文学意象。元稹《酬东川李相公十六韵》以“因持骇鸡宝,一照浊水昏”,暗喻犀角光芒可穿透世俗迷雾,明辨(míngbiàn)真相。白居易《醉后走笔(zǒubǐ)酬刘五主簿长句之赠》中“唯有沅犀屈未伸,握中自谓骇鸡珍(hàijīzhēn),三年不鸣鸣必大,岂独骇鸡当骇人”尤为精妙,“骇鸡”之典既暗合(ànhé)贾沅犀姓名(xìngmíng),更借犀角“骇人”之性,比喻才子不鸣则已(bùmíngzéyǐ)、一鸣惊人的惊世才华。“骇鸡”的内涵,由此从形容犀角转向赞美人才,诗人借此将通犀的物理特性升华为人生哲学。

以物性的(de)“拟声达意”来抒写人情,正是(zhèngshì)中国古典诗歌传统的抒情形态。

晚唐韩琮(韩常(cháng)侍)《为御史衔命出关谳狱道中看华山有(yǒu)诗》亦有“野麋蒙象暂如犀,心不惊鸥(xīnbùjīngōu)角骇鸡(jiǎohàijī)”之句,以(yǐ)“角骇鸡”写奇特物象带来的内心震撼。后世“骇鸡”寓意更趋近“骇人(hàirén)”,常与赞颂人才关联。如仇兆鳌注杜甫《秋兴八首》引陈廷敬言,称其(chēngqí)章法“分之如骇鸡之犀,四面皆见;合之如常山之阵,首尾互应”;钱谦益亦评杜诗“如骇鸡之犀,四面皆见”。二人皆以此物性,盛赞杜诗章法严谨浑厚、言必有物。

公元835年的一个春夜,李商隐在长安写下《无题》诗:“身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通”,让“通犀”彻底(chèdǐ)摆脱了权力与(yǔ)祥瑞的枷锁,成为人类情感(qínggǎn)的终极隐喻。他巧妙截取了犀角“一点贯通”的物理(wùlǐ)特征,将其转化为人类情感中“心意相通”的精神符号。当其他诗人还在描写华贵的通犀腰带时,李商隐却透过表象,捕捉到(bǔzhuōdào)犀角纹理与人类心灵(xīnlíng)的微妙共鸣。由此,“通犀”被植入了个体化的精神印记,完成(wánchéng)了向“灵犀”的转化。

犀角上的(de)“通天纹(wén)”曾被视为“天人感应”的象征(xiàngzhēng)。李珣《海药本草》称“胎时见天上物命过,并形于角上”,认为犀牛怀胎时看见天上神物而被感应,其子便角生神纹。这种犀角能“与天联通”的灵异认知,使其成为沟通人神的媒介,赋予(fùyǔ)了(le)它浓厚的神秘色彩。这构成了李商隐运用这一物象的文化基础。

人对物的(de)综合感知通常始于视觉,李商隐很可能还亲眼观察过真实的通天犀(xī)角,因而能将通天犀的物理特性(象征联通(liántōng)的白纹)极致地融入抒情机制。驯犀表演曾是唐代宫廷(gōngtíng)的娱乐活动之一,直至晚唐仍然流行。作为异域贡兽的犀牛或其角,应是他可接触的“异物”。当诗人凝视恋人眼波,或感怀心意(xīnyì)阻隔时,犀角(xījiǎo)上的神秘白纹,便成为触发灵感的具象纽带。相隔画楼桂堂的恋人,虽无彩凤双翼,心意却(què)如犀纹般能在神秘瞬间“一点通”。

对“物性”的(de)诗意提炼和“以物观心”的书写,让通犀(tōngxī)从原本(yuánběn)稀有的珍奇异宝,变成了承载人类情感的容器,成为中国人表达默契与共鸣的文化密码。李商隐(lǐshāngyǐn)以后,以通犀为媒介的歌咏凝聚成了较固定的审美联想。

唐人在“体物”的叙事(xùshì)视角上逐渐多元化,从而使“因物(yīnwù)致理”或“以物共情”的途径更加丰富。“物质”通过文化象征参与(yǔ)社会秩序(shèhuìzhìxù)建构。唐诗中的“通犀”,作为(zuòwéi)文化象征与政治事件、冠服制度、宫廷仪式紧密关联,无疑是物质世界与精神世界不断融合、彼此扩容、互为馈赠的一个缩影和典范。

(作者单位(dānwèi):上海师范大学中文系)

清·犀角雕梅花簪 现藏(xiàncáng)上海博物馆

诗人对通犀“通灵”特质的不断(bùduàn)开掘和想象,又使其(qí)内蕴超越物理属性,衍化为经典的文学意象。元稹《酬东川李相公十六韵》以“因持骇鸡宝,一照浊水昏”,暗喻犀角光芒可穿透世俗迷雾,明辨(míngbiàn)真相。白居易《醉后走笔(zǒubǐ)酬刘五主簿长句之赠》中“唯有沅犀屈未伸,握中自谓骇鸡珍(hàijīzhēn),三年不鸣鸣必大,岂独骇鸡当骇人”尤为精妙,“骇鸡”之典既暗合(ànhé)贾沅犀姓名(xìngmíng),更借犀角“骇人”之性,比喻才子不鸣则已(bùmíngzéyǐ)、一鸣惊人的惊世才华。“骇鸡”的内涵,由此从形容犀角转向赞美人才,诗人借此将通犀的物理特性升华为人生哲学。

以物性的(de)“拟声达意”来抒写人情,正是(zhèngshì)中国古典诗歌传统的抒情形态。

晚唐韩琮(韩常(cháng)侍)《为御史衔命出关谳狱道中看华山有(yǒu)诗》亦有“野麋蒙象暂如犀,心不惊鸥(xīnbùjīngōu)角骇鸡(jiǎohàijī)”之句,以(yǐ)“角骇鸡”写奇特物象带来的内心震撼。后世“骇鸡”寓意更趋近“骇人(hàirén)”,常与赞颂人才关联。如仇兆鳌注杜甫《秋兴八首》引陈廷敬言,称其(chēngqí)章法“分之如骇鸡之犀,四面皆见;合之如常山之阵,首尾互应”;钱谦益亦评杜诗“如骇鸡之犀,四面皆见”。二人皆以此物性,盛赞杜诗章法严谨浑厚、言必有物。

公元835年的一个春夜,李商隐在长安写下《无题》诗:“身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通”,让“通犀”彻底(chèdǐ)摆脱了权力与(yǔ)祥瑞的枷锁,成为人类情感(qínggǎn)的终极隐喻。他巧妙截取了犀角“一点贯通”的物理(wùlǐ)特征,将其转化为人类情感中“心意相通”的精神符号。当其他诗人还在描写华贵的通犀腰带时,李商隐却透过表象,捕捉到(bǔzhuōdào)犀角纹理与人类心灵(xīnlíng)的微妙共鸣。由此,“通犀”被植入了个体化的精神印记,完成(wánchéng)了向“灵犀”的转化。

犀角上的(de)“通天纹(wén)”曾被视为“天人感应”的象征(xiàngzhēng)。李珣《海药本草》称“胎时见天上物命过,并形于角上”,认为犀牛怀胎时看见天上神物而被感应,其子便角生神纹。这种犀角能“与天联通”的灵异认知,使其成为沟通人神的媒介,赋予(fùyǔ)了(le)它浓厚的神秘色彩。这构成了李商隐运用这一物象的文化基础。

人对物的(de)综合感知通常始于视觉,李商隐很可能还亲眼观察过真实的通天犀(xī)角,因而能将通天犀的物理特性(象征联通(liántōng)的白纹)极致地融入抒情机制。驯犀表演曾是唐代宫廷(gōngtíng)的娱乐活动之一,直至晚唐仍然流行。作为异域贡兽的犀牛或其角,应是他可接触的“异物”。当诗人凝视恋人眼波,或感怀心意(xīnyì)阻隔时,犀角(xījiǎo)上的神秘白纹,便成为触发灵感的具象纽带。相隔画楼桂堂的恋人,虽无彩凤双翼,心意却(què)如犀纹般能在神秘瞬间“一点通”。

对“物性”的(de)诗意提炼和“以物观心”的书写,让通犀(tōngxī)从原本(yuánběn)稀有的珍奇异宝,变成了承载人类情感的容器,成为中国人表达默契与共鸣的文化密码。李商隐(lǐshāngyǐn)以后,以通犀为媒介的歌咏凝聚成了较固定的审美联想。

唐人在“体物”的叙事(xùshì)视角上逐渐多元化,从而使“因物(yīnwù)致理”或“以物共情”的途径更加丰富。“物质”通过文化象征参与(yǔ)社会秩序(shèhuìzhìxù)建构。唐诗中的“通犀”,作为(zuòwéi)文化象征与政治事件、冠服制度、宫廷仪式紧密关联,无疑是物质世界与精神世界不断融合、彼此扩容、互为馈赠的一个缩影和典范。

(作者单位(dānwèi):上海师范大学中文系)

中国古代原有(yǒu)犀牛,亦产犀角,华南以及(yǐjí)华北大平原上都曾出现,且人们能清晰地认识到其特殊价值(jiàzhí)。《尔雅(ěryǎ)》记载(jìzǎi):“南方之美者,有梁山之犀象焉。”郭璞注(zhù)《尔雅》引《吴录·地理志》提及:“武陵阮南县以南皆有犀。”又注《山海经》引《范子计然(jìrán)》说道:“犀角出南郡,上价八千,中三千,下一千。”然而,犀牛作为珍稀动物,大多仍需从海外引入。西汉学者桓宽曾在《盐铁论》中就此论述:“犀象虎,南夷之所多也。……中国所鲜,外国贱之。”

两千多年前,张骞执节西行,凿通(tōng)了连接中原与欧亚大陆的文明廊道,同时带回了一批令汉朝皇室惊叹的“殊方(shūfāng)异物”,除了明珠、汗血(hànxuè)宝马、狮子等,还有一种来自热带丛林的神秘奇物:通犀。颜师古在《汉书·西域传》中引如淳注说道(shuōdào):“通犀,中央色白,通两头。”这种犀牛因角质中一条(yītiáo)贯通首尾的白色纹理而得名。

约千年后,唐代诗人(shīrén)(rén)李商隐在(zài)《无题》中写下千古名句:“身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通。”如今,我们(wǒmen)常借此句形容人与(yǔ)人之间的默契,却(què)不知其溯源系于一条贯通古今的“通天纹”。诗中的物质世界遍布着文化隐喻与象征。这种“异物”如何通过隐蔽的物性映射时人的意识形态,又如何以其审美诗性来(lái)建构特定的象征秩序?为何“灵犀”指向心意相通?答案就藏在一段跨越千年的物种传奇与文学想象中。

“鸡璧”与曹氏父子:注入最初的文学(wénxué)基因

在公元3世纪的洛阳宫廷,曹丕仿照曹操,监制(jiānzhì)了一把特殊的“百辟宝剑”,谓其“饰以(shìyǐ)文玉,表以(biǎoyǐ)通犀”(《典论》)。这(zhè)把剑上,便运用了神秘的通犀装饰。以犀为剑饰,似乎是汉魏王族的定制。根据《东观汉记(jì)》记载,陈遵破匈奴,汉帝曾以“驳犀剑”赐之表彰其功。

又有传为曹植所作的一首《乐府歌词》写道(xiědào):“所赍千金之宝剑,通犀文玉间碧玙。翡翠(fěicuì)饰鸡璧(bì),标首明月(míngyuè)珠(zhū)。”以往(yǐwǎng),人们常将其中的“鸡璧”译为美玉,认识多不清晰。范常喜先生近年考证:“鸡璧”应为“鸡辟”,“很可能是一种与‘通犀’‘碧玙’‘翡翠’‘明月珠’等相类的装饰材料(见《“鸡璧”新证》,《文学遗产》2021年第4期)。

实际上,“鸡(jī)璧”并非是与“通犀”相似的(de)材料,而就是蛮方贡品通天犀。

1963年洛阳曹魏墓出土的石牌上,“鸡辟挍短铗”的刻字,为这个千年谜题提供(tígōng)了实物证据(zhèngjù)。作为(zuòwéi)明器签牌,石碑上的铭文标注了墓主人的陪葬品,其中(qízhōng)有一把“鸡辟”校饰的短剑。另外,青岛土山屯汉墓(hànmù)出土的遣册木牍上,也有“鸡辟佩刀一”的记录,对应墓主头旁出土的一具佩刀。“鸡辟”大概率是“辟鸡”的倒讹,意味使鸡群避退。《抱朴子》谓:“南人或名通天犀为(xīwèi)骇鸡(hàijī)犀。以此犀角着谷积上,百鸟不敢集。”通天犀因具有这一神奇功效,故又被称为(chēngwéi)“鸡骇犀”或“骇鸡犀”。

中国古代原有(yǒu)犀牛,亦产犀角,华南以及(yǐjí)华北大平原上都曾出现,且人们能清晰地认识到其特殊价值(jiàzhí)。《尔雅(ěryǎ)》记载(jìzǎi):“南方之美者,有梁山之犀象焉。”郭璞注(zhù)《尔雅》引《吴录·地理志》提及:“武陵阮南县以南皆有犀。”又注《山海经》引《范子计然(jìrán)》说道:“犀角出南郡,上价八千,中三千,下一千。”然而,犀牛作为珍稀动物,大多仍需从海外引入。西汉学者桓宽曾在《盐铁论》中就此论述:“犀象虎,南夷之所多也。……中国所鲜,外国贱之。”

两千多年前,张骞执节西行,凿通(tōng)了连接中原与欧亚大陆的文明廊道,同时带回了一批令汉朝皇室惊叹的“殊方(shūfāng)异物”,除了明珠、汗血(hànxuè)宝马、狮子等,还有一种来自热带丛林的神秘奇物:通犀。颜师古在《汉书·西域传》中引如淳注说道(shuōdào):“通犀,中央色白,通两头。”这种犀牛因角质中一条(yītiáo)贯通首尾的白色纹理而得名。

约千年后,唐代诗人(shīrén)(rén)李商隐在(zài)《无题》中写下千古名句:“身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通。”如今,我们(wǒmen)常借此句形容人与(yǔ)人之间的默契,却(què)不知其溯源系于一条贯通古今的“通天纹”。诗中的物质世界遍布着文化隐喻与象征。这种“异物”如何通过隐蔽的物性映射时人的意识形态,又如何以其审美诗性来(lái)建构特定的象征秩序?为何“灵犀”指向心意相通?答案就藏在一段跨越千年的物种传奇与文学想象中。

“鸡璧”与曹氏父子:注入最初的文学(wénxué)基因

在公元3世纪的洛阳宫廷,曹丕仿照曹操,监制(jiānzhì)了一把特殊的“百辟宝剑”,谓其“饰以(shìyǐ)文玉,表以(biǎoyǐ)通犀”(《典论》)。这(zhè)把剑上,便运用了神秘的通犀装饰。以犀为剑饰,似乎是汉魏王族的定制。根据《东观汉记(jì)》记载,陈遵破匈奴,汉帝曾以“驳犀剑”赐之表彰其功。

又有传为曹植所作的一首《乐府歌词》写道(xiědào):“所赍千金之宝剑,通犀文玉间碧玙。翡翠(fěicuì)饰鸡璧(bì),标首明月(míngyuè)珠(zhū)。”以往(yǐwǎng),人们常将其中的“鸡璧”译为美玉,认识多不清晰。范常喜先生近年考证:“鸡璧”应为“鸡辟”,“很可能是一种与‘通犀’‘碧玙’‘翡翠’‘明月珠’等相类的装饰材料(见《“鸡璧”新证》,《文学遗产》2021年第4期)。

实际上,“鸡(jī)璧”并非是与“通犀”相似的(de)材料,而就是蛮方贡品通天犀。

1963年洛阳曹魏墓出土的石牌上,“鸡辟挍短铗”的刻字,为这个千年谜题提供(tígōng)了实物证据(zhèngjù)。作为(zuòwéi)明器签牌,石碑上的铭文标注了墓主人的陪葬品,其中(qízhōng)有一把“鸡辟”校饰的短剑。另外,青岛土山屯汉墓(hànmù)出土的遣册木牍上,也有“鸡辟佩刀一”的记录,对应墓主头旁出土的一具佩刀。“鸡辟”大概率是“辟鸡”的倒讹,意味使鸡群避退。《抱朴子》谓:“南人或名通天犀为(xīwèi)骇鸡(hàijī)犀。以此犀角着谷积上,百鸟不敢集。”通天犀因具有这一神奇功效,故又被称为(chēngwéi)“鸡骇犀”或“骇鸡犀”。

洛阳曹魏大墓出土石牌拓片M1∶1 资料来源:李零《洛阳曹魏大墓出土石牌铭文分类(fēnlèi)考释(kǎoshì)》,《博物院》2019年第5期

通犀宝剑成为帝王(dìwáng)(dìwáng)彰显(zhāngxiǎn)天命的神器,尤其与两个关键词有关。第一,“祥瑞”。《宋书·符瑞志(下)》记载:“鸡骇犀,王者贱难得之物则出。”直至(zhízhì)唐代,“骇鸡犀”仍然见于《唐六典》记录的百余种符瑞中,并与珊瑚钩、戴通璧、玉瑠璃等饰物并列为“上瑞”。第二,“辟邪”。曹丕在《大墙上蒿行(hāoxíng)》一诗中歌颂宝剑“驳犀标首,玉琢中央。帝王所服,辟除凶殃”。受礼制规范、社会心理等多重元素影响,避祸、辟邪,自古(zìgǔ)是君王制造武器时极看重的功用。《抱朴子》中曾(zhōngcéng)提到(tídào)犀角的一个特殊功用:辟毒;唐人诗文中,还提到犀角有辟尘(chén)、辟水、辟邪等功能,似乎具备“百辟”特性。

加灵威之(zhī)物“通犀”于刀剑,希望对宝剑功能有所增益,这与(yǔ)曹氏父子命人制作“百辟刀”“百辟宝剑”,为“百炼利器,以辟不祥,摄服奸宄者也”(曹操(cáocāo)《内诫令》)的初衷也相合。曹操父子对通犀的偏爱,并非因为类似志趣(zhìqù)或爱好偶然为之,而是暗含着(zhe)政治隐喻。二人深谙神剑(shénjiàn)叙事与王权内涵之关联,因而将这种行为(xíngwéi)作为论证合法“天命”的政治实践。运用(yùnyòng)稀有、贵重、充满灵性且能辟邪(bìxié)的“通天犀”制作的神剑,也就作为了崇尚王权,或者说能为王权加注神性的器物。这种将异宝与皇权捆绑的书写传统,为通犀注入了最初的文学基因。

从(cóng)“王者之佩”到“腰间风流”:唐代犀带的权力美学

流转至盛唐(shèngtáng),通犀的身影从剑鞘移到了腰间。贞观年间,随着西域丝路和海上(hǎishàng)丝路贸易的繁荣,犀牛和犀角制品开始大量出现。元稹《和李校书新题乐府十二首·驯犀》诗句“行地无疆费传驿,通天异物罹幽枉(wǎng)”,指的就是通天犀在代宗时由林(shíyóulín)邑入贡、被圈养在深宫林中。

根据《新唐书》记载,林邑国曾向唐太宗进献十(shí)一枚“通天犀”。珍贵的犀角被制成各种饰物。男性所用的腰带(yāodài),尤其成为官员(guānyuán)品级的标志。据文献,六品以上官员才能佩戴犀角装饰的腰带。六品以上官位不同,犀带亦要有所区别,通天犀是(xīshì)最高级别官员的装备。

《新唐书·郑畋传》:“文宗即位,以四方车服僭奢,下诏准仪制令,品秩勋劳为等级。……诸亲朝贺宴会之服:一品(yīpǐn)、二品(èrpǐn)服玉及通犀,三品服花(fúhuā)犀、斑犀。”

《唐会要》:“(太和(tàihé)六年六月敕)一品二品许服玉及通犀(tōngxī),三品许服花犀斑犀及玉。”

只有一品、二品官员才能佩戴“通犀带(tōngxīdài)”,三品以下只能用“花犀(huāxī)”“斑犀”,足见通天犀带的至高荣耀。李德裕曾专门写作(xiězuò)《通犀带赋》:

君子以良玉(liángyù)比德,岂不以温润而近人。惟骇鸡之至宝,亦含章而可珍(kězhēn)。……剪截本末,发挥藻缛。砥若砺金,剸如切玉。析以为带,加之盛服(shèngfú)。御之则附身,褫之则韫椟。似达人之卷舒,不专玩乎掌握。矧乎白璧(bì)虽美,尚不掩瑕。

华丽异常的异域贡物,既作为显臣权力的文学象喻,又展示出唐代士人(shìrén)在摹物、咏物时着重表现的儒家器物观。器物的价值在于(zàiyú)用料的考究、精湛的工艺,更要有(yǒu)精神的共鸣、审美的愉悦。

白居易对通犀(tōngxī)腰带的(de)关注尤甚。他在《杂兴·其三》一诗中以“冠垂明月(míngyuè)珠,带束通天犀”来描写吴王(wúwáng)的奢侈装扮,又在《寄献北都留守裴令公》中,以“通天白犀带,照地紫麟袍”,描绘宰相裴度的威严形象。

这种腰带的(de)形制极为讲究:犀角被切割成规整(guīzhěng)的“带胯”,作为扣饰附在革带或皮带上。白居易《和春深(chūnshēn)二十首·其四》吟诵:“何处春深好(hǎo),春深方镇家。通犀排带胯,瑞鹘勘袍花。”诗写暮春时节于节度使(jiédùshǐ)府邸踏春的高阶官员,腰佩通犀腰带,犀饰规整排列在带胯的排方底座之上。日本正仓院现保留有一御制“斑犀偃鼠皮御带”。皮带主体虽(suī)已腐坏,以(yǐ)犀角制作的“巡方”和“带柄”装饰仍保存完好。由此可窥千年犀角带胯的精工纹样,再现唐诗(tángshī)“通犀排带胯”的历史场景。

白居易对于“通天(tōngtiān)犀带”的(de)书写,虽然和曹植吟咏“通犀宝剑”的目的有所区别,但(dàn)都可视为以摹物来体现权力(quánlì)关系并寻求精神价值的创作途径。唐诗中的“通天犀”“金鱼”“麒麟衫”等,都是官职、地位与荣耀(róngyào)的象征。唐代诗人对其反复吟诵,是士人对“物以彰身”和“托物言权”传统的复刻和延续,强化了时人对特定(tèdìng)物质文化身份的认同。

洛阳曹魏大墓出土石牌拓片M1∶1 资料来源:李零《洛阳曹魏大墓出土石牌铭文分类(fēnlèi)考释(kǎoshì)》,《博物院》2019年第5期

通犀宝剑成为帝王(dìwáng)(dìwáng)彰显(zhāngxiǎn)天命的神器,尤其与两个关键词有关。第一,“祥瑞”。《宋书·符瑞志(下)》记载:“鸡骇犀,王者贱难得之物则出。”直至(zhízhì)唐代,“骇鸡犀”仍然见于《唐六典》记录的百余种符瑞中,并与珊瑚钩、戴通璧、玉瑠璃等饰物并列为“上瑞”。第二,“辟邪”。曹丕在《大墙上蒿行(hāoxíng)》一诗中歌颂宝剑“驳犀标首,玉琢中央。帝王所服,辟除凶殃”。受礼制规范、社会心理等多重元素影响,避祸、辟邪,自古(zìgǔ)是君王制造武器时极看重的功用。《抱朴子》中曾(zhōngcéng)提到(tídào)犀角的一个特殊功用:辟毒;唐人诗文中,还提到犀角有辟尘(chén)、辟水、辟邪等功能,似乎具备“百辟”特性。

加灵威之(zhī)物“通犀”于刀剑,希望对宝剑功能有所增益,这与(yǔ)曹氏父子命人制作“百辟刀”“百辟宝剑”,为“百炼利器,以辟不祥,摄服奸宄者也”(曹操(cáocāo)《内诫令》)的初衷也相合。曹操父子对通犀的偏爱,并非因为类似志趣(zhìqù)或爱好偶然为之,而是暗含着(zhe)政治隐喻。二人深谙神剑(shénjiàn)叙事与王权内涵之关联,因而将这种行为(xíngwéi)作为论证合法“天命”的政治实践。运用(yùnyòng)稀有、贵重、充满灵性且能辟邪(bìxié)的“通天犀”制作的神剑,也就作为了崇尚王权,或者说能为王权加注神性的器物。这种将异宝与皇权捆绑的书写传统,为通犀注入了最初的文学基因。

从(cóng)“王者之佩”到“腰间风流”:唐代犀带的权力美学

流转至盛唐(shèngtáng),通犀的身影从剑鞘移到了腰间。贞观年间,随着西域丝路和海上(hǎishàng)丝路贸易的繁荣,犀牛和犀角制品开始大量出现。元稹《和李校书新题乐府十二首·驯犀》诗句“行地无疆费传驿,通天异物罹幽枉(wǎng)”,指的就是通天犀在代宗时由林(shíyóulín)邑入贡、被圈养在深宫林中。

根据《新唐书》记载,林邑国曾向唐太宗进献十(shí)一枚“通天犀”。珍贵的犀角被制成各种饰物。男性所用的腰带(yāodài),尤其成为官员(guānyuán)品级的标志。据文献,六品以上官员才能佩戴犀角装饰的腰带。六品以上官位不同,犀带亦要有所区别,通天犀是(xīshì)最高级别官员的装备。

《新唐书·郑畋传》:“文宗即位,以四方车服僭奢,下诏准仪制令,品秩勋劳为等级。……诸亲朝贺宴会之服:一品(yīpǐn)、二品(èrpǐn)服玉及通犀,三品服花(fúhuā)犀、斑犀。”

《唐会要》:“(太和(tàihé)六年六月敕)一品二品许服玉及通犀(tōngxī),三品许服花犀斑犀及玉。”

只有一品、二品官员才能佩戴“通犀带(tōngxīdài)”,三品以下只能用“花犀(huāxī)”“斑犀”,足见通天犀带的至高荣耀。李德裕曾专门写作(xiězuò)《通犀带赋》:

君子以良玉(liángyù)比德,岂不以温润而近人。惟骇鸡之至宝,亦含章而可珍(kězhēn)。……剪截本末,发挥藻缛。砥若砺金,剸如切玉。析以为带,加之盛服(shèngfú)。御之则附身,褫之则韫椟。似达人之卷舒,不专玩乎掌握。矧乎白璧(bì)虽美,尚不掩瑕。

华丽异常的异域贡物,既作为显臣权力的文学象喻,又展示出唐代士人(shìrén)在摹物、咏物时着重表现的儒家器物观。器物的价值在于(zàiyú)用料的考究、精湛的工艺,更要有(yǒu)精神的共鸣、审美的愉悦。

白居易对通犀(tōngxī)腰带的(de)关注尤甚。他在《杂兴·其三》一诗中以“冠垂明月(míngyuè)珠,带束通天犀”来描写吴王(wúwáng)的奢侈装扮,又在《寄献北都留守裴令公》中,以“通天白犀带,照地紫麟袍”,描绘宰相裴度的威严形象。

这种腰带的(de)形制极为讲究:犀角被切割成规整(guīzhěng)的“带胯”,作为扣饰附在革带或皮带上。白居易《和春深(chūnshēn)二十首·其四》吟诵:“何处春深好(hǎo),春深方镇家。通犀排带胯,瑞鹘勘袍花。”诗写暮春时节于节度使(jiédùshǐ)府邸踏春的高阶官员,腰佩通犀腰带,犀饰规整排列在带胯的排方底座之上。日本正仓院现保留有一御制“斑犀偃鼠皮御带”。皮带主体虽(suī)已腐坏,以(yǐ)犀角制作的“巡方”和“带柄”装饰仍保存完好。由此可窥千年犀角带胯的精工纹样,再现唐诗(tángshī)“通犀排带胯”的历史场景。

白居易对于“通天(tōngtiān)犀带”的(de)书写,虽然和曹植吟咏“通犀宝剑”的目的有所区别,但(dàn)都可视为以摹物来体现权力(quánlì)关系并寻求精神价值的创作途径。唐诗中的“通天犀”“金鱼”“麒麟衫”等,都是官职、地位与荣耀(róngyào)的象征。唐代诗人对其反复吟诵,是士人对“物以彰身”和“托物言权”传统的复刻和延续,强化了时人对特定(tèdìng)物质文化身份的认同。

斑犀(bānxī)偃鼠皮御带 现藏日本正仓院

对犀(xī)胯的追捧热潮,自唐代(tángdài)至五代持续近三百年。通犀带的流行,侧面折射出唐代的开放气象。敦煌曲子词中,曾描绘远藩向王庭进贡的犀带“尽(jǐn)是通天鸟兽(niǎoshòu)形”(《水鼓子·二二》)。通犀带不仅是权力符号,更成为盛世浮华的注脚。

除此之(zhī)外,男性还使用“犀簪”,作为荣耀的(de)象征。同时,诗歌显示,晚唐女性佩戴的“犀簪”,也(yě)成为(chéngwéi)美饰的一种。还有(yǒu)犀角制成的梳子“犀梳”,也颇为流行。段成式有诗《戏高侍御七首·第六》吟诵:“诈嫌嚼贝磨衣钝,私带男钱压鬓低。不独(bùdú)邯郸(hándān)新嫁女,四枝鬟上插通犀。”诗中的邯郸倡是一位舞艺精绝的佳人,从“带男钱”之举来看,她佩戴的通犀簪钗(或通犀梳),很有可能就是与其关系亲密的高侍御赠送的。

从“骇鸡犀”到“灵犀一点(yìdiǎn)”:异物成为心灵密码

据《抱朴子》,以通天 犀角“盛米置群鸡(qúnjī)中(zhōng),鸡欲啄之,未至数寸(shùcùn),即惊却退”。事实上,犀角骇鸡(hàijī)的说法早在先秦就有了。但通天犀能“骇鸡”的原理,和它独特(dútè)的贯通花纹或辟邪功能都没有直接关系。《抱朴子》曾记载,犀角在黑暗中会发出光芒“赫然如炬火”。而《太平广记》中也记录,宝历元年南昌国进献(jìnxiàn)的一枚夜明犀,“其状类(qízhuànglèi)通天犀,夜则光明,可照百步”,可见此类传闻能照明的异域奇珍,曾广受瞩目。

在唐代诗人的(de)笔下,“通犀”的功能从实用转向想象。白居易《驯犀》诗中,“驯犀驯犀通天(tōngtiān)犀,躯貌骇人角骇鸡”的描述,既保留(bǎoliú)了(le)犀角“骇鸡”的传说,又暗指贡犀背后的政治讽喻。驯犀最终因无法适应北方气候而死,这些“通天异物”如同双刃剑,既象征(xiàngzhēng)着王朝的强盛,也暗含“远物易折”和“违天逆时”的为政警示。

斑犀(bānxī)偃鼠皮御带 现藏日本正仓院

对犀(xī)胯的追捧热潮,自唐代(tángdài)至五代持续近三百年。通犀带的流行,侧面折射出唐代的开放气象。敦煌曲子词中,曾描绘远藩向王庭进贡的犀带“尽(jǐn)是通天鸟兽(niǎoshòu)形”(《水鼓子·二二》)。通犀带不仅是权力符号,更成为盛世浮华的注脚。

除此之(zhī)外,男性还使用“犀簪”,作为荣耀的(de)象征。同时,诗歌显示,晚唐女性佩戴的“犀簪”,也(yě)成为(chéngwéi)美饰的一种。还有(yǒu)犀角制成的梳子“犀梳”,也颇为流行。段成式有诗《戏高侍御七首·第六》吟诵:“诈嫌嚼贝磨衣钝,私带男钱压鬓低。不独(bùdú)邯郸(hándān)新嫁女,四枝鬟上插通犀。”诗中的邯郸倡是一位舞艺精绝的佳人,从“带男钱”之举来看,她佩戴的通犀簪钗(或通犀梳),很有可能就是与其关系亲密的高侍御赠送的。

从“骇鸡犀”到“灵犀一点(yìdiǎn)”:异物成为心灵密码

据《抱朴子》,以通天 犀角“盛米置群鸡(qúnjī)中(zhōng),鸡欲啄之,未至数寸(shùcùn),即惊却退”。事实上,犀角骇鸡(hàijī)的说法早在先秦就有了。但通天犀能“骇鸡”的原理,和它独特(dútè)的贯通花纹或辟邪功能都没有直接关系。《抱朴子》曾记载,犀角在黑暗中会发出光芒“赫然如炬火”。而《太平广记》中也记录,宝历元年南昌国进献(jìnxiàn)的一枚夜明犀,“其状类(qízhuànglèi)通天犀,夜则光明,可照百步”,可见此类传闻能照明的异域奇珍,曾广受瞩目。

在唐代诗人的(de)笔下,“通犀”的功能从实用转向想象。白居易《驯犀》诗中,“驯犀驯犀通天(tōngtiān)犀,躯貌骇人角骇鸡”的描述,既保留(bǎoliú)了(le)犀角“骇鸡”的传说,又暗指贡犀背后的政治讽喻。驯犀最终因无法适应北方气候而死,这些“通天异物”如同双刃剑,既象征(xiàngzhēng)着王朝的强盛,也暗含“远物易折”和“违天逆时”的为政警示。

清·犀角雕梅花簪 现藏(xiàncáng)上海博物馆

诗人对通犀“通灵”特质的不断(bùduàn)开掘和想象,又使其(qí)内蕴超越物理属性,衍化为经典的文学意象。元稹《酬东川李相公十六韵》以“因持骇鸡宝,一照浊水昏”,暗喻犀角光芒可穿透世俗迷雾,明辨(míngbiàn)真相。白居易《醉后走笔(zǒubǐ)酬刘五主簿长句之赠》中“唯有沅犀屈未伸,握中自谓骇鸡珍(hàijīzhēn),三年不鸣鸣必大,岂独骇鸡当骇人”尤为精妙,“骇鸡”之典既暗合(ànhé)贾沅犀姓名(xìngmíng),更借犀角“骇人”之性,比喻才子不鸣则已(bùmíngzéyǐ)、一鸣惊人的惊世才华。“骇鸡”的内涵,由此从形容犀角转向赞美人才,诗人借此将通犀的物理特性升华为人生哲学。

以物性的(de)“拟声达意”来抒写人情,正是(zhèngshì)中国古典诗歌传统的抒情形态。

晚唐韩琮(韩常(cháng)侍)《为御史衔命出关谳狱道中看华山有(yǒu)诗》亦有“野麋蒙象暂如犀,心不惊鸥(xīnbùjīngōu)角骇鸡(jiǎohàijī)”之句,以(yǐ)“角骇鸡”写奇特物象带来的内心震撼。后世“骇鸡”寓意更趋近“骇人(hàirén)”,常与赞颂人才关联。如仇兆鳌注杜甫《秋兴八首》引陈廷敬言,称其(chēngqí)章法“分之如骇鸡之犀,四面皆见;合之如常山之阵,首尾互应”;钱谦益亦评杜诗“如骇鸡之犀,四面皆见”。二人皆以此物性,盛赞杜诗章法严谨浑厚、言必有物。

公元835年的一个春夜,李商隐在长安写下《无题》诗:“身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通”,让“通犀”彻底(chèdǐ)摆脱了权力与(yǔ)祥瑞的枷锁,成为人类情感(qínggǎn)的终极隐喻。他巧妙截取了犀角“一点贯通”的物理(wùlǐ)特征,将其转化为人类情感中“心意相通”的精神符号。当其他诗人还在描写华贵的通犀腰带时,李商隐却透过表象,捕捉到(bǔzhuōdào)犀角纹理与人类心灵(xīnlíng)的微妙共鸣。由此,“通犀”被植入了个体化的精神印记,完成(wánchéng)了向“灵犀”的转化。

犀角上的(de)“通天纹(wén)”曾被视为“天人感应”的象征(xiàngzhēng)。李珣《海药本草》称“胎时见天上物命过,并形于角上”,认为犀牛怀胎时看见天上神物而被感应,其子便角生神纹。这种犀角能“与天联通”的灵异认知,使其成为沟通人神的媒介,赋予(fùyǔ)了(le)它浓厚的神秘色彩。这构成了李商隐运用这一物象的文化基础。

人对物的(de)综合感知通常始于视觉,李商隐很可能还亲眼观察过真实的通天犀(xī)角,因而能将通天犀的物理特性(象征联通(liántōng)的白纹)极致地融入抒情机制。驯犀表演曾是唐代宫廷(gōngtíng)的娱乐活动之一,直至晚唐仍然流行。作为异域贡兽的犀牛或其角,应是他可接触的“异物”。当诗人凝视恋人眼波,或感怀心意(xīnyì)阻隔时,犀角(xījiǎo)上的神秘白纹,便成为触发灵感的具象纽带。相隔画楼桂堂的恋人,虽无彩凤双翼,心意却(què)如犀纹般能在神秘瞬间“一点通”。

对“物性”的(de)诗意提炼和“以物观心”的书写,让通犀(tōngxī)从原本(yuánběn)稀有的珍奇异宝,变成了承载人类情感的容器,成为中国人表达默契与共鸣的文化密码。李商隐(lǐshāngyǐn)以后,以通犀为媒介的歌咏凝聚成了较固定的审美联想。

唐人在“体物”的叙事(xùshì)视角上逐渐多元化,从而使“因物(yīnwù)致理”或“以物共情”的途径更加丰富。“物质”通过文化象征参与(yǔ)社会秩序(shèhuìzhìxù)建构。唐诗中的“通犀”,作为(zuòwéi)文化象征与政治事件、冠服制度、宫廷仪式紧密关联,无疑是物质世界与精神世界不断融合、彼此扩容、互为馈赠的一个缩影和典范。

(作者单位(dānwèi):上海师范大学中文系)

清·犀角雕梅花簪 现藏(xiàncáng)上海博物馆

诗人对通犀“通灵”特质的不断(bùduàn)开掘和想象,又使其(qí)内蕴超越物理属性,衍化为经典的文学意象。元稹《酬东川李相公十六韵》以“因持骇鸡宝,一照浊水昏”,暗喻犀角光芒可穿透世俗迷雾,明辨(míngbiàn)真相。白居易《醉后走笔(zǒubǐ)酬刘五主簿长句之赠》中“唯有沅犀屈未伸,握中自谓骇鸡珍(hàijīzhēn),三年不鸣鸣必大,岂独骇鸡当骇人”尤为精妙,“骇鸡”之典既暗合(ànhé)贾沅犀姓名(xìngmíng),更借犀角“骇人”之性,比喻才子不鸣则已(bùmíngzéyǐ)、一鸣惊人的惊世才华。“骇鸡”的内涵,由此从形容犀角转向赞美人才,诗人借此将通犀的物理特性升华为人生哲学。

以物性的(de)“拟声达意”来抒写人情,正是(zhèngshì)中国古典诗歌传统的抒情形态。

晚唐韩琮(韩常(cháng)侍)《为御史衔命出关谳狱道中看华山有(yǒu)诗》亦有“野麋蒙象暂如犀,心不惊鸥(xīnbùjīngōu)角骇鸡(jiǎohàijī)”之句,以(yǐ)“角骇鸡”写奇特物象带来的内心震撼。后世“骇鸡”寓意更趋近“骇人(hàirén)”,常与赞颂人才关联。如仇兆鳌注杜甫《秋兴八首》引陈廷敬言,称其(chēngqí)章法“分之如骇鸡之犀,四面皆见;合之如常山之阵,首尾互应”;钱谦益亦评杜诗“如骇鸡之犀,四面皆见”。二人皆以此物性,盛赞杜诗章法严谨浑厚、言必有物。

公元835年的一个春夜,李商隐在长安写下《无题》诗:“身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通”,让“通犀”彻底(chèdǐ)摆脱了权力与(yǔ)祥瑞的枷锁,成为人类情感(qínggǎn)的终极隐喻。他巧妙截取了犀角“一点贯通”的物理(wùlǐ)特征,将其转化为人类情感中“心意相通”的精神符号。当其他诗人还在描写华贵的通犀腰带时,李商隐却透过表象,捕捉到(bǔzhuōdào)犀角纹理与人类心灵(xīnlíng)的微妙共鸣。由此,“通犀”被植入了个体化的精神印记,完成(wánchéng)了向“灵犀”的转化。

犀角上的(de)“通天纹(wén)”曾被视为“天人感应”的象征(xiàngzhēng)。李珣《海药本草》称“胎时见天上物命过,并形于角上”,认为犀牛怀胎时看见天上神物而被感应,其子便角生神纹。这种犀角能“与天联通”的灵异认知,使其成为沟通人神的媒介,赋予(fùyǔ)了(le)它浓厚的神秘色彩。这构成了李商隐运用这一物象的文化基础。

人对物的(de)综合感知通常始于视觉,李商隐很可能还亲眼观察过真实的通天犀(xī)角,因而能将通天犀的物理特性(象征联通(liántōng)的白纹)极致地融入抒情机制。驯犀表演曾是唐代宫廷(gōngtíng)的娱乐活动之一,直至晚唐仍然流行。作为异域贡兽的犀牛或其角,应是他可接触的“异物”。当诗人凝视恋人眼波,或感怀心意(xīnyì)阻隔时,犀角(xījiǎo)上的神秘白纹,便成为触发灵感的具象纽带。相隔画楼桂堂的恋人,虽无彩凤双翼,心意却(què)如犀纹般能在神秘瞬间“一点通”。

对“物性”的(de)诗意提炼和“以物观心”的书写,让通犀(tōngxī)从原本(yuánběn)稀有的珍奇异宝,变成了承载人类情感的容器,成为中国人表达默契与共鸣的文化密码。李商隐(lǐshāngyǐn)以后,以通犀为媒介的歌咏凝聚成了较固定的审美联想。

唐人在“体物”的叙事(xùshì)视角上逐渐多元化,从而使“因物(yīnwù)致理”或“以物共情”的途径更加丰富。“物质”通过文化象征参与(yǔ)社会秩序(shèhuìzhìxù)建构。唐诗中的“通犀”,作为(zuòwéi)文化象征与政治事件、冠服制度、宫廷仪式紧密关联,无疑是物质世界与精神世界不断融合、彼此扩容、互为馈赠的一个缩影和典范。

(作者单位(dānwèi):上海师范大学中文系)

相关推荐

评论列表

暂无评论,快抢沙发吧~

欢迎 你 发表评论: